2010 年春天,剛從大學畢業,我和許多同學一樣,買了張單程機票,離開冰冷的匹茲堡,前往陽光燦爛的加州去找一個新開始。在矽谷,我很幸運地加入一間位於舊金山市的新創公司 Sifteo,這段經驗正面影響了我往後的事務觀點與做事方法。

我第一次知道 Sifteo, 是在大學時看到一支關於 Siftables 的 TED 影片:

Siftables 是一套從 MIT Media Lab 研發出的互動式電腦平台,為一套多件大約 4.5 x 4.5 x 2.0 cm 的白色立方體無線電腦,每一塊電腦都有自己的螢幕,能獨立偵測傾斜、晃動、翻轉、並且可以和相鄰的立方體透過無線電溝通,擺脫電腦單一螢幕和鍵盤滑鼠的限制,讓使用者可以透過玩積木的直觀方式操作電子資訊。

在搬到矽谷的幾個月後,我無意間得知 Siftables (後來改名為 Sifteo Cubes) 的開發團隊在舊金山剛成立一間公司叫 Sifteo,希望藉由發行 Sifteo Cubes,來改變人與傳統電腦的關係,並期許如此直率的互動模式能進一步啟發兒童的多媒體創新思維。我在看完 Sifteo 的網站的當下想:「如果能與這一群絕頂聰明的人一起工作,參與一個新創產品的誕生,一定是很棒的經驗!」於是我鼓起勇氣寫了封信,推薦自己做他們的無薪實習生。發信後隔天我收到 Sifteo 創辦人之一 David Merrill 的回信:「下禮拜四早上 10:15 你能來我們的辦公室與我們的團隊見面嗎?」

四月十五號, 那天我滿懷期待的開了四十多分鐘車程,從東灣區跨越舊金山-奧克蘭海灣大橋,進入年輕人嚮往的舊金山,一路來到位於 Dogpatch 區一間看似倉庫的建築物。我心中帶有疑惑地走了進去,裡面的工業格局與想象中光鮮亮麗的矽谷新創公司完全不一樣。我既興奮又懷疑,走到一道標著 223 的鐵門前,門上貼了張小小、淺藍色的 Sifteo 貼紙,再三比對 David 給我的地址後,我敲了三下門。

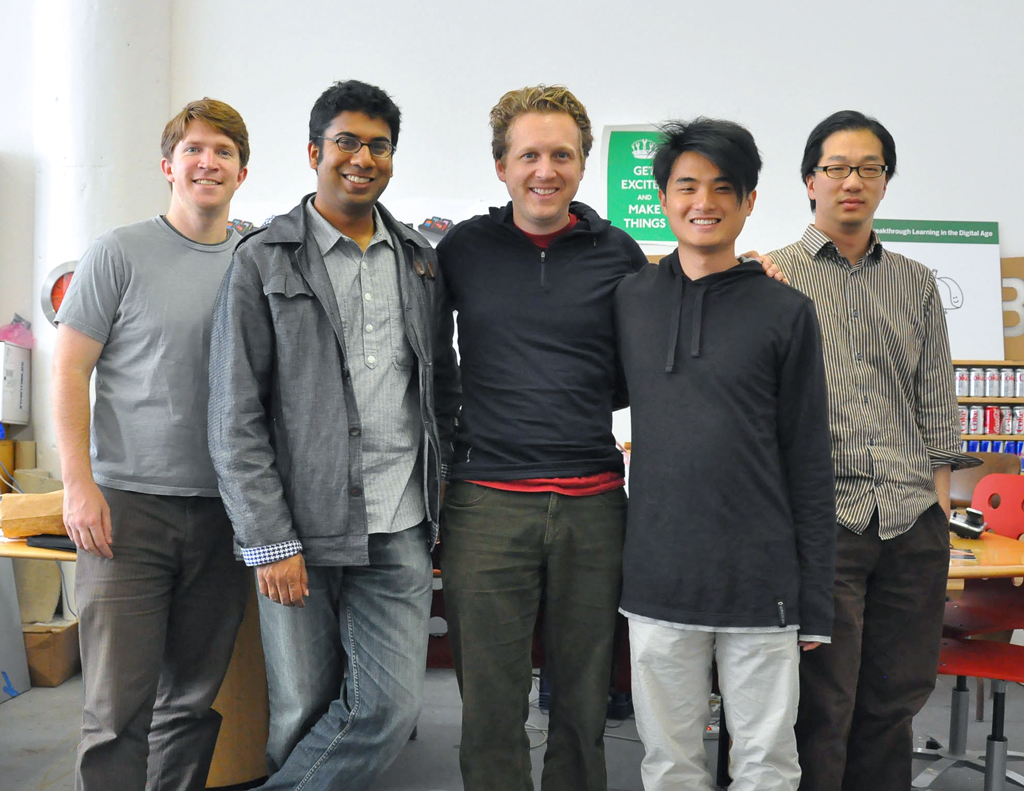

2010 Sifteo 合照,左起:Liam Staskawicz、Jeevan Kalanithi 、David Merrill、我、Josh Lee。

Sifteo 一開始是一間窄小的辦公室:裡面堆滿了各式電子器材、設計圖和紙盒子,簡陋的廚房裡有滿滿的可樂空罐,五張 DIY 辦公桌旁坐了五位大男生。公司核心為 CEO / 創辦人 Jeevan Kalanithi 、總經理 / 創辦人 David Merrill、和軟體總監 Brent Fitzgerald,三人一起就讀於史丹佛大學與 MIT Media Lab 研究所,是我遇過最聰明也最全能的一群人,從軟硬體開發到創業大小事都能駕馭。公司內還有 Liam Staskawicz ,他是一位厲害的音樂家轉軟體開發者,負責 Sifteo Cubes 的 firmware,還有 Josh Lee 這位熱心又多才多藝的遊戲設計師兼創意總監。公司的組成很多元化,有來自科技、設計、與藝文的混合背景。

面試當天我穿了全套黑色西裝,上了銳利的髮膠,希望展現出我的專業態度。但一開門,我反而覺得格格不入 -- 幾乎所有人都穿著平素的帽 T 或 T-shirt。我們的談話內容相當簡單,主要在確認我履歷上的資料以及我的個性是否能和團隊磨合。面試尾,Brent 開玩笑般地開啟了我大學樂團的網站說:「嘿,你們的音樂還滿有趣的。」隨即又補充道:「David 和 Jeevan 以前也有一起玩過學生樂團,在 thebestrockbandever.com 上面還看得到。」

我好奇問他們,為什麼樂團網域選折 The Best Rock Band Ever (有史以來最棒搖滾天團) 時,Jeevan 理所當然地回答·:「因為還沒人用過啊!」

短暫談話三十分鐘後,喝了一罐可樂,我成為了他們第一位實習生,第六位成員。我主要分配到 Josh 底下工作,負責用 Python 程式語言設計與開發 Sifteo Cubes 上的遊戲原型。

拋棄了西裝,來到 Sifteo,我只是一位還未見過世面的大學畢業生,對公司各方面完全陌生,不管是對 Python 語言、軟體開發過程、新創公司體系、矽谷文化等都是一片空白。第一天開始就是實戰,並沒有訓練期。「第一件事,你要與 Git (版本控制系統) 做朋友。」Josh 首先這樣告訴我。

除了要自己主動的快速學習 Python 語法,我還要學會謙虛的向 Josh 詢問技術上的疑惑,並想辦法在最短的時間內把我寫的程式放到 Brent 自行開發的 Cubes 模擬器上執行。終於,Josh 問我:再來你就要進入 Basecamp 專案管理系統的世界,進去就沒有回頭路,你準備好了嗎?」

我感覺就像玩超級瑪莉歐過關了ㄧ樣。

一週下來,我看到了比學校更深更廣的實務操作以及自己知識的短淺,但 Sifteo 每一個人都很有耐心教導我,並鼓勵我一邊做一邊發問。無關身分,公司每位成員都會無私分享自己的知識,因為 Sifteo 團隊相信每個成員能越好,公司整體就會越好。

公司是用 scrum 的方式來管理,早上十點,每個人會短暫敘述自己昨天作了什麼以及今天預期要完成什麼。開會時間是越短越好,因為團隊每個人都信任對方的執行能力,能將越多的時間放在實質的工作上才有效率。工作規劃是以兩週為一檔期的 sprint,每一個 sprint 結束時我們會檢討這一期達成了什麼目標、沒有達成什麼、有沒有辦法加以改進、並計畫下一個 sprint。公司鼓勵每位成員獨立探索與解決問題,在漸進式的思考下自我檢討並訂下可達成的目標。

Sifteo 作為新創公司,有募資與成長的壓力,但和許多矽谷公司一樣並沒有加班文化,我們可以自由決定下班時間。我們相信事業和私生活一樣重要,今天過度的工作反而會影響明天的工作成效。在軟體開發上,我們要求品質與效率,工時長並不相等於好產品,沒有適當的休息往往只會製造更多 bugs,長遠來看反而會要花上更多時間與腦力去 debug。Brent 身為一位頂尖的軟體開發者,他對於 Sifteo 整體的平台開發有明確的規劃,他並不是以苦力來寫程式,而是用耐心以及善用多方工具來打造一個平台。

工作之間,David 和 Brent 會分享自己週末到 Fort Point 衝浪的心得,Liam 也會發表他對舊金山當地爵士樂的新發現並不時小哼一段。Sifteo 的辦公室不是一間乏味的工作室,它是一群年輕人生活交集的空間。

Sifteo 以公司的型態呈現了一個大家都有興趣參與並能發揮各自所長的機會。在這樣正面的環境下,我覺得我是這個很酷的團體的一份子,而不是一名小小職員。我們的努力是為了完成 Sifteo Cubes 這個創新的產品平台,讓一個想法一步步踏入實際的生活面。

舊金山分租的公寓。

在我開始實習的幾個禮拜後,Jeevan 和 David 成功募資到第二輪資金,他召集了全部的同事,笑著說:「匯進來了,你們過來看一下。」 Jeevan 的螢幕上顯示了公司銀行頁面 -- 13,000,000 美金,當下我腦袋一片空白,那是我這輩子第一次看到這麽多真實的 0。我感觸很深,一間窄小簡陋的辦公室裡,坐著一群年青人,他們抱著一台台電腦、憑著熱情與努力,實踐自己的理想,這筆錢並不只是獎勵,而是這社會給予他們對未來遠景的信任與創新的責任。我回去思考了很久,或許我們工作並不是只為了生活,而是為了自己、為社會、或為下一代做更長遠的建設。

那天晚上,舊金山市下著大雨,我們一群人開車到 Smuggler’s Cove,一間位於 Gough Street 上,以加勒比海為主題的酒吧慶祝。我們興奮地坐在地下室,外帶了起司披薩,還被服務生抗議披薩的味道會干擾到其他客人。我們並不在乎,我們情緒相當高昂,彷彿站在世界頂端。我看著 Jeevan、David、Brent、Liam、和 Josh 在酒精的催化下敘述著他們對於未來的興奮期許。David 也跟我分享了他們一路從研究所到 TED、創業、募資的過程。慶功宴結束後,因為我沒喝酒,就由我開著我那可笑的電藍色二手克萊斯勒 PT Cruiser 載 Jeevan、David 和 Brent 回家。那是我人生最美好的夜晚之一。當時我 23 歲。

2010 Smuggler’s Cove 慶功宴。

在去矽谷經驗之前,從小在父母與周圍親友灌輸的台灣觀念下,我一直深信大學會是我人生最精彩的尾巴,一但畢業後我就會掉入社會的深淵,過著日復一日的無望生活 :「畢業就是失業」、「你最快樂的日子結束了」、「畢業後你的人生就定型了」等負面思想和恐嚇。但在 Sifteo 我看到另一個世界,那些日子,我每天上班都很愉快,是我人生第一次對「明天」的到來感到充滿希望。每天早上的 scrum,我都期待聽到 Jeevan 和 David 跟不同投資者開會的心得, Brent 對 Sifteo 平台的更新,Liam 又擴充了那一項硬體功能、Josh 新的設計思維、以及我自己遊戲的開發進度。我體會到來自於一個實質工作的快樂。

在矽谷,不分年紀、學歷、語言或種族,他們都願意給你基本地尊重與機會,因為他們在乎的是一個人處理事情的能力、學習態度、以及做人操守。就算我只是一個無名氣無背景的實習生,Sifteo 每一個人都以平等的態度與耐心與我溝通,不管是使用基本的 Github、Python 語法、遊戲設計概念、使用者經驗、專案管理系統、或是創業歷程等等,他們五個人讓我看到了比校園更寬廣的世界以及我自己的未來藍圖,我感到萬分謙虛與幸運。

2011 Sifteo 辦公室,遊戲測試。

Jeevan 和 Daivd 對團隊成員的信任和鼓勵,使我感受到確實的歸屬感。Sifteo 開放式的工作環境經歷,讓我重新思考對於事務的許多觀點。一年後,在就讀 UCLA 研究所的暑假我又回到了 Sifteo,這次是有薪實習,那時候的 Sifteo 已搬到一間更大的辦公室,坐滿了超過三十位員工。

- 曾慶強 Rexy Tseng